http://www.comciencia.br/na-linha-de-frente-como-populacoes-tradicionais-ao-redor-do-mundo-percebem-e-sao-afetadas-pelas-mudancas-climaticas/

COMO POPULAÇÕES TRADICIONAIS AO REDOR DO MUNDO PERCEBEM E SÃO AFETADAS PELAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS?

Por Tainá Scartezini e Laura Segovia Tercic

O termo “climate frontlines”, ou “linhas de frente do clima”, foi adotado para se referir aos locais do planeta mais severamente atingidos pelas mudanças climáticas. Em tais ambientes “as mudanças climáticas afetam desproporcionalmente as populações indígenas e outras populações marginalizadas. Seus efeitos estão sendo observados nas ecologias e geografias mais vulneráveis”, afirma o antropólogo e professor do Centro de Estudos da Ásia e África, do Colégio de México (Colmex), Carlos Mondragón. Segundo o professor, lugares como o ártico e outras regiões frias do mundo (Himalaia, Andes, Sibéria, regiões com comunidades circumpolares etc), assim como pequenas ilhas em todos os oceanos do mundo, especialmente no oceano Pacífico, e também áreas desérticas, tais como África subsaariana e partes do Oriente Médio, são as principais representantes das chamadas zonas de linha de frente do clima.

Dentre as razões para as populações tradicionais estarem entre as mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, Mondragón aponta para o fato de elas viverem com níveis muito baixos de renda, por vezes abaixo da linha da pobreza, o que é confirmado por Nádia Pontes, jornalista especializada em meio ambiente e ciência e mestre em ciência ambiental pelo Instituto de Ambiente e Energia da Universidade de São Paulo (IEE/USP). De acordo com Nádia, “vários artigos científicos mostram já há algum tempo que essas populações serão muito atingidas, justamente por serem mais vulneráveis, por terem menos recursos para se adaptar”. Além disso, Mondragón ressalta que “elas não têm acesso a abrigo, serviços e recursos para recorrer em caso de desastres climáticos”.

No entanto, não são apenas as populações habitantes das chamadas linhas de frente do clima que são impactadas. Em outras regiões, como, por exemplo, a floresta amazônica, populações indígenas também percebem mudanças e têm muito o que dizer sobre o assunto. De todo modo, seja no ártico, em áreas desérticas, ou no Brasil, essas populações costumam ser “sociedades sem Estado, ou sociedades que continuam a existir com formas de vida relativamente rurais e de subsistência”, diz Mondragón, e são classificadas como “tradicionais”.

O termo “populações tradicionais”, na definição dos antropólogos Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Almeida, professores da USP e da Unicamp, respectivamente, caracteriza povos que, além de terem formas igualitárias de organização social, fazem uso de técnicas de baixo impacto ambiental. No entanto, na visão do antropólogo mexicano, é preciso cuidado, pois o termo pode acabar sugerindo “que eles vivem num passado pré-moderno”, quando, na realidade, “eles não são pré-modernos, são simplesmente não-modernos, mas eles são nossos contemporâneos. Eles são uma parte do presente”. Como alternativa, Mondragón prefere a denominação “população local”, em especial quando o termo “indígena” não é usado, assim como ocorre entre seus interlocutores de pesquisa na Melanésia.

No caso brasileiro, Chica Arara, liderança indígena do povo Shawãdawa-Arara, que conta com uma população de 700 pessoas residindo em área demarcada de 87 mil hectares no município de Porto Walter – Acre, região do Juruá, afirma que “o governo tem de ouvir o que os índios acham que é melhor”, pois são justamente as populações tradicionais, dentre as quais os povos indígenas, as mais afetadas.

Para Chica, “os governos podem apoiar iniciativas para manter em pé a floresta que a gente já tem, trabalhando a produção com baixa emissão de gases de efeito estufa, trabalhar com a matéria-prima sem desmatar, mas que gere renda para as comunidades”. Ela aponta ainda que, embora exista um diálogo importante entre o governo acreano e os povos indígenas, “talvez esse é o desafio que o estado do Acre tem, porque nós não cuidamos só de floresta, nós cuidamos da floresta, mas na floresta tem animais, vidas, pessoas, e as políticas públicas precisam chegar lá – mas sem chegar desmatando, acabando com tudo, pensando só em agronegócio, agropecuária”.

Em sintonia, Carlos Mondragón e Nádia Pontes corroboram a fala de Chica Arara. De um lado, para o antropólogo, “o mais importante que governos e a comunidade internacional podem fazer é entender e aprender a partir do conhecimento e práticas ambientais dos povos locais. Sendo sensíveis à sabedoria local existente, legisladores podem então elaborar intervenções que são co-produzidas com esses povos, em vez de impostas sobre eles”. De outro, para a jornalista, “é bom e importante que a ciência formal se aproxime desse saber tradicional para encontrar as melhores ferramentas para se adaptar e mitigar as mudanças climáticas”.

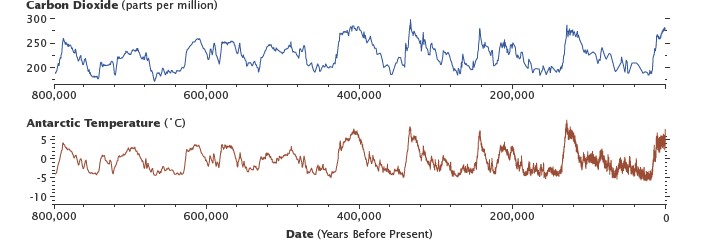

Mudanças nos ciclos hidrológicos (chuvas fora de época e secas) e o aumento da temperatura terrestre acarretam graves impactos sobre essas populações, pois, apesar de residirem em áreas altamente preservadas em virtude de suas ações de manejo florestal, elas geralmente sobrevivem da agricultura de subsistência e mantêm uma relação diferenciada com a terra. Portanto, alterações nos ciclos naturais têm efeitos profundos e imediatos sobre eles.

No caso do povo Shawãdawa-Arara, Chica Arara, que participou do documentário Quentura, dirigido por Mari Corrêa, fala que “por mais que a gente tenha uma floresta intacta, hoje, nós temos sofrido grandes problemas com a seca do nosso rio, o Cruzeiro do Vale. Os remansos onde tinha peixe não existem mais, aqueles remansos grandes onde tinham os jacarés, as raias, os sucuri, o jaú, os peixes foram migrando, foram embora, não tem muito peixe. O outro problema é que na nossa terra é que ela é vizinha dos nossos amigos extrativistas, das pessoas que são os não-indígenas que moram do lado da nossa terra. E esse povo, eles desmatam muito as beiradas do rio, fazem pasto de gado, vão aterrando as nascentes do rio, as matas ciliares. Temos sofrido muito também com esses impactos e, indiretamente, com a questão da quentura mesmo. O tempo está muito quente, a chuva fora de época, o que mata a nossa produção. Não tem mais um tempo definido dos calendários de plantar nossas plantas, porque, às vezes, a gente planta a roça, mas vem a chuva fora de época e aterra tudo e aí temos problemas nos legumes e na segurança alimentar; e também, por a terra estar muito quente, as plantas às vezes não nascem, não vingam, morrem, e isso tem um impacto muito grande na segurança alimentar do meu povo”.

Para além dos impactos diretos das mudanças climáticas, ao ambiente natural e à saúde dos indivíduos, estão também em jogo outros tipos de consequências sociais e impactos nas culturas locais. Segundo Chica, o calendário das festividades e dos rituais tradicionais já está sendo afetado pelo desequilíbrio nos ciclos naturais, pois depende da sazonalidade do clima, do aparecimento de certas espécies em épocas específicas e do sucesso das colheitas. Sociedades indígenas costumam praticar cerimônias nas quais alimentos e bebidas são trocados por novas formas de status, como casamento, entrada para a vida adulta etc. Por conta disso, a desregulação do calendário agrícola, a qual prejudica a produção alimentar, não os ameaça só com fome e desnutrição, mas também com o risco de que os próprios rituais deixem de ser praticados.

Em relação ao combate aos efeitos das mudanças climáticas pelo governo brasileiro, Nádia Pontes alerta que, apesar do Brasil ser signatário do Acordo de Paris, assinado em 2015 e ratificado em 2016, e de termos o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (PNA), “desde que esse governo assumiu o que se viu foi um desmantelamento das sessões de ministérios que cuidavam de negociações climáticas e desse plano de adaptação às mudanças climáticas, a gente viu o enfraquecimento desses setores. Portanto, nada tem sido feito em relação a vários pontos que estão ali no Acordo de Paris, como o reflorestamento. Temos, por parte de algumas alas do governo, esse negacionismo de que mudanças climáticas são causadas pelo homem. É um momento muito crítico, pouco tem sido feito, ou nada tem sido feito”. Apesar disso, Pontes vê com otimismo o crescente “reconhecimento e preocupação em incluir os saberes tradicionais nessa questão de adaptação às mudanças” nas conferências do clima.

Tainá Scartezini é formada em ciências sociais pela USP e cursa especialização em jornalismo científico no Labjor/Unicamp.

Laura S. Tercic é bióloga formada pela USP e cursa a especialização em jornalismo científico pelo Labjor/Unicamp.